新闻作者:龚攀洁 马建梅 责任编辑:王中新

8月1日,实习队伍告别三秦大地,正式来到宁夏回族自治区。全体师生将围绕古长城生态文化价值、毛乌素沙地治理、闵宁镇乡村振兴、贺兰山汝箕沟地质地貌特征等典型地理议题展开为期4天的深度野外调研,探究西北干旱半干旱区域人地关系协调发展的“宁夏模式”。

8月1日:(长城关、长城博物馆—长城遗址)

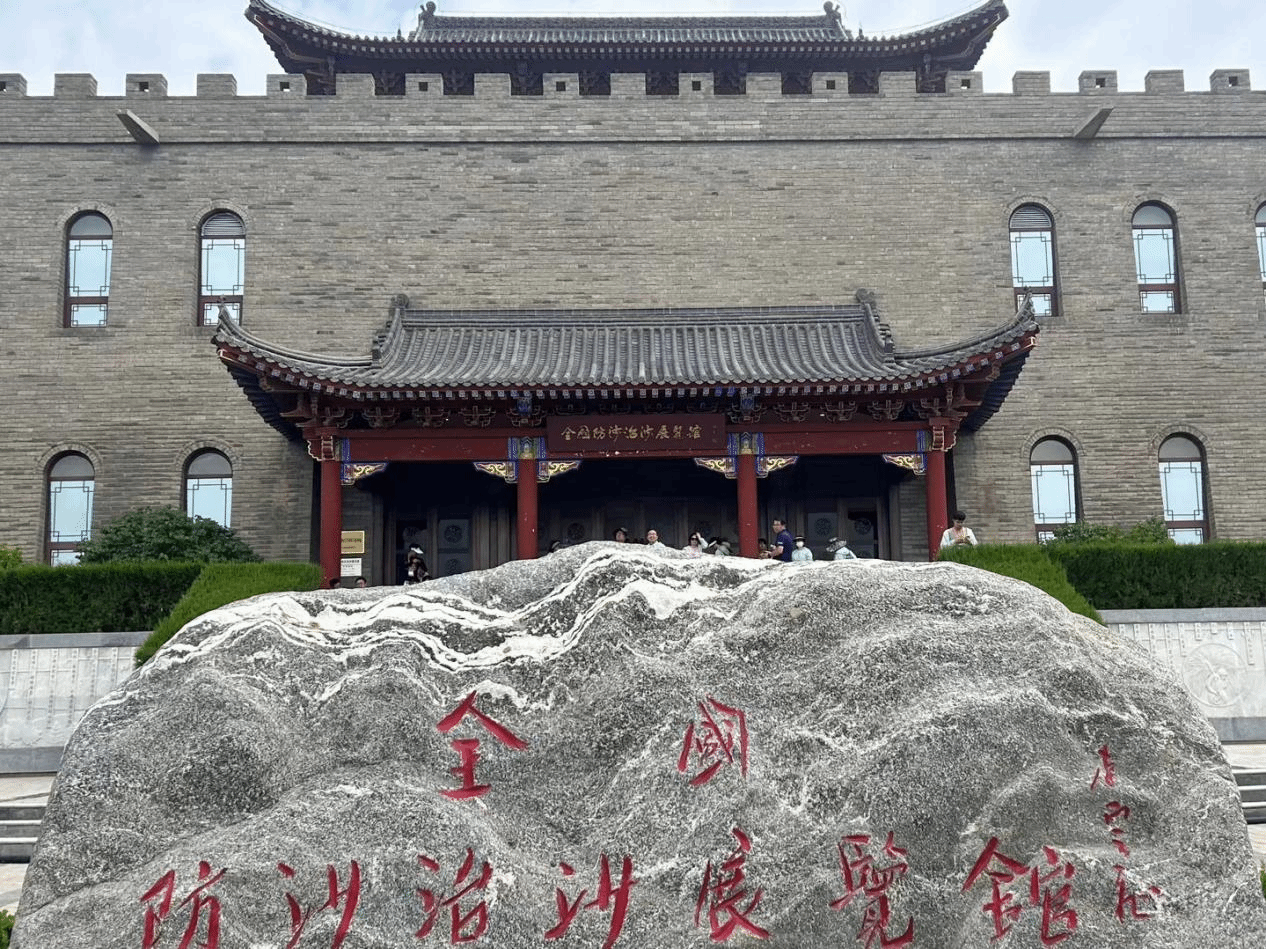

下午3:30,实习队首先来到了长城关。长城关位于宁夏盐池县城北,是明代长城的重要关隘,建于嘉靖年间,被誉为“宁夏东大门”。在长城博物馆,讲解员为师生们系统梳理了中国长城的发展历程,并阐释了宁夏境内明长城“头道边”和“二道边”的修筑特点,以及烽火台等附属设施的军事功能,生动展现了明长城深厚的军事价值与文化内涵。

下午6:00,实习队前往明长城遗址进行实地考察。在宁夏大学侯迎老师的讲解下,同学们了解到明长城(宁夏段)地处鄂尔多斯台地与黄土高原过渡带,依托险要地势控扼南北交通,其东侧的毛乌素沙地构成天然屏障,西接黄河灌区便于补给,兼具防御与战略优势;同时,该地区位于400毫米等降水量线附近,历史上成为农耕与游牧文明争夺的前沿,是明代长城“灵州—盐池”防线的核心枢纽。

8月2日 (白芨滩自然保护区—全国防沙治沙博物馆—闽宁镇—葡萄酒产业基地)

Part1:探寻荒漠治理之道——白芨滩自然保护区与全国防沙治沙展览馆

上午8:00,实习队抵达白芨滩自然保护区。白芨滩位于宁夏灵武市,地处毛乌素沙地西南缘,是中国首个以荒漠生态系统为主的国家级自然保护区。通过“草方格+灌木”固沙技术,成功将流动沙丘转化为绿洲,成为全球治沙典范。毗邻的全国防沙治沙展览馆,系统展示中国70年治沙历程与科技成果,凸显“人进沙退”的生态奇迹。在王有德等同志的带领下,治沙队伍艰苦奋斗,创造了“白芨滩精神”,在近30年来将保护区流动沙丘从占比70%降至不足10%。其“尊重自然、科学治理、久久为功”的核心理念,为地理学在脆弱生态系统修复、人地关系协调等领域提供了实践范式。

Part2:从宏观变迁到微观民生——闽宁镇与原隆村

下午2:30,实习队走进闽宁镇并参观了镇史馆。作为东西协作扶贫示范点,该镇从戈壁荒滩发展为生态移民新城,以葡萄种植、光伏产业为特色,2021年电视剧《山海情》使其广为人知,现为乡村振兴典型。为进一步探究当地生态移民生活情况,实习队分小组深入原隆村对当地村民开展了细致的问卷调查工作。调研结果显示:移民搬迁后,村民收入显著提升且趋于稳定,其生计来源由原居地单一脆弱的农业,成功转型为依托本地特色产业(如葡萄种植、光伏农业)务工等多元化渠道。这对于全民推进乡村振兴战略提供了典型样本。

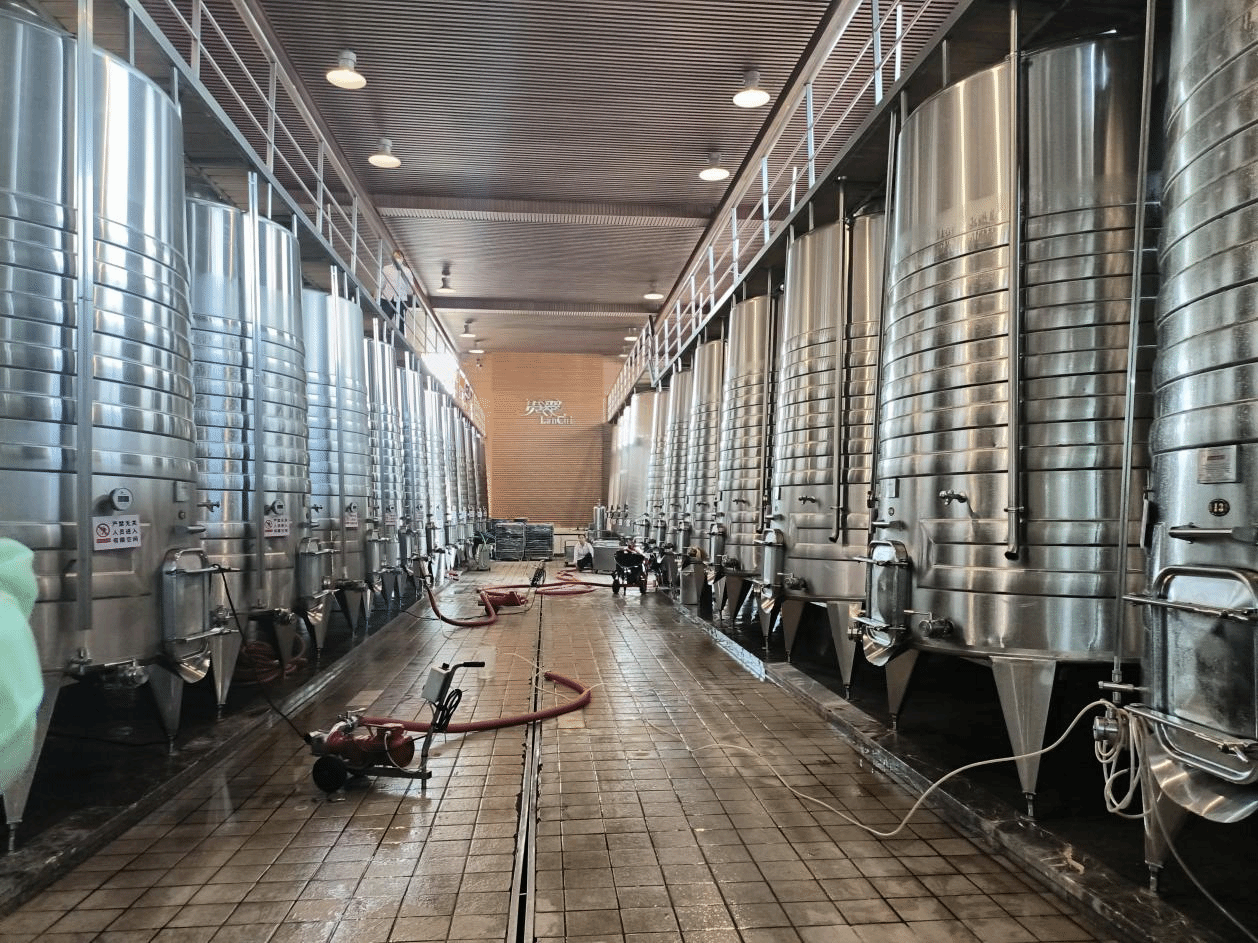

Part3:见证特色产业助振兴——立兰葡萄酒基地

下午4:00,实习队首先抵达立兰葡萄酒基地。该地坐落于贺兰山东麓葡萄产区核心地带,具备日照时间长,昼夜温差大和绝佳的砂质土壤等优势条件,是葡萄种植的理想区域。实习队在厂区人员的带领下,首先参观了葡萄种植园,随后来到葡萄酒酿造车间,了解了葡萄种植-葡萄酒酿制-葡萄酒销售的完整产业链。同学们深刻感受到,特色产业的发展离不开对当地自然条件的精准把握,这正是“因地制宜”地理思想在乡村振兴中的生动实践。

8月3日:(贺兰山汝萁沟 )

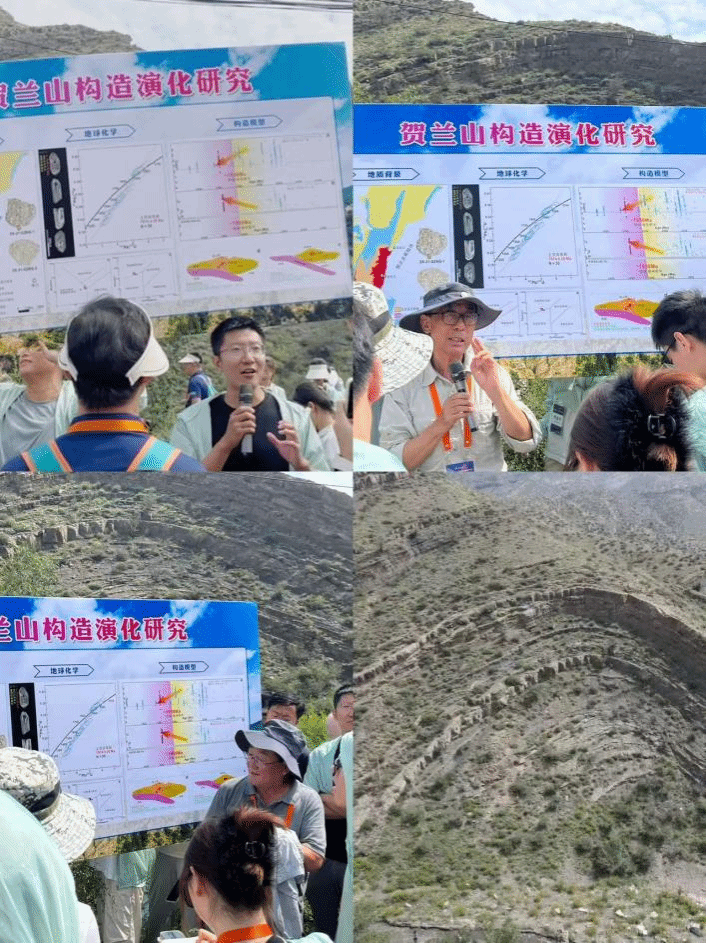

解锁地质演化密码——贺兰山汝萁沟

上午9:30,实习队深入贺兰山汝萁沟。汝箕沟位于贺兰山褶皱断裂带中段,属构造侵蚀型峡谷,沟谷深切呈"V"形,出露侏罗系砂岩、页岩及煤层,岩层褶皱明显,断层发育,山体陡峭,剥蚀地貌典型,呈现干旱区山地峡谷的典型地质特征。实习队伍来到一处典型背斜构造地貌区,宁夏大学张鑫老师现场讲解了背斜的形态特征及形成机制,指出此处岩层向上拱曲,核部为较老地层,两翼岩层对称分布,是板块挤压作用的直接证据。北京大学刘耕年老师补充讲解了第四纪冰川作用在贺兰山留下的冰蚀地貌证据。北京师范大学哈斯额尔敦老师则从区域构造演化的角度,分析了贺兰山与周边地块的构造关系。通过三位老师的系统讲解,队员们对贺兰山的地质特征有了更立体的认识,实现了理论知识与野外实践的深度融合。

此次宁夏之行,师生们深入考察了古长城的生态文化价值、毛乌素沙地的治沙奇迹、闵宁镇的乡村振兴路径,以及贺兰山汝箕沟的地质演化历史。通过实地考察,同学们不仅掌握了我国干旱-半干旱区人地关系的复杂特征,更深刻体会到地理学在生态文明建设中的实践价值。同学们在未来学习中一定将"尊重自然、因地制宜"的治沙精神和闽宁奋斗精神融入学习研究,为生态文明建设和乡村振兴实业贡献力量。